【人身事故】保険会社に請求できる慰謝料は?増額する方法も紹介

交通事故人身事故弁護士特約人身事故(人損事故)に遭った際、多くの方が気になるのが「慰謝料はいくら受け取れるのか」という点です。慰謝料は、入通院中の精神的苦痛や、後遺障害・死亡といった重大な結果に対する補償として支払われます。

しかし、保険会社が提示する金額は、実際の相場よりも低く設定されているケースが少なくありません。そのため、適切な知識を持たずに示談してしまうと、本来受け取れるべき慰謝料を大幅に下回ってしまうおそれがあります。

この記事では、人身事故で請求できる慰謝料の種類や計算方法、慰謝料を増額するための方法について解説します。正しい知識を身につけ、損をしないための参考にしてみてください。

目次

人身事故の慰謝料は保険会社から支払われる

交通事故による人身事故では、被害者は精神的苦痛に対する「慰謝料」を請求可能です。この慰謝料は、加害者本人が直接支払うのではなく、基本的には加害者が加入している保険会社を通じて支払われます。

具体的には、自動車を所有するすべての人が加入義務を負う「自賠責保険」と、任意で加入する「任意保険」の2つの保険から補償を受けることになります。

自賠責保険は、最低限の補償を目的とした保険です。支払われる慰謝料の金額には上限があります。一方、任意保険は、自賠責でまかなえない部分を補うために利用され、多くの場合こちらから追加で慰謝料が支払われます。

人身事故で請求できる慰謝料は3種類

人身事故で請求できる慰謝料は、事故の状況や被害の程度によって異なります。主に以下の3種類があり、それぞれ対象となるケースや計算方法が異なります。

| 慰謝料の種類 | 内容 | 対象となるケース |

| 入通院慰謝料 | 入院・通院中の精神的苦痛に対する補償 | ケガをして治療を受けた場合 |

| 後遺障害慰謝料 | 後遺症が残った場合の精神的苦痛に対する補償 | 障害が残った場合 |

| 死亡慰謝料 | 被害者が死亡した場合の遺族に対する補償 | 交通事故で死亡した場合 |

それぞれの慰謝料について、以下で詳しく見ていきましょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、人身事故でケガを負い、治療のために入院や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことです。たとえ大きな後遺障害が残らなかったとしても、治療期間中の痛みや通院の負担は被害者にとって大きなストレスとなります。

この慰謝料の金額は、入院・通院した日数や期間によって算出されるのが一般的です。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故で受傷し、治療したにもかかわらず身体に後遺症が残ってしまった場合に支払われる慰謝料のことです。例えば、むちうち症による慢性的な首の痛み、手足のしびれ、視力障害、歩行困難など、事故前の生活に戻れなくなった場合などです。

後遺障害慰謝料は「後遺障害等級」によって金額が大きく変わります。等級は1級から14級まであり、等級が重いほど(1級に近いほど)慰謝料の金額も高額になります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者が亡くなった場合に、その遺族が受ける精神的苦痛を補うために支払われる慰謝料のことです。死亡慰謝料の金額は、被害者が未婚か既婚か、扶養家族がいるかなどによって変わります。

例えば、未婚の独身者よりも扶養家族を持つ一家の大黒柱が亡くなった場合のほうが、高額な慰謝料が認められる傾向にあります。

慰謝料の算定基準

交通事故における慰謝料の算定基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準)」の3つがあります。以下の表で特徴を整理しました。

| 算定基準 | 特徴 | 金額の傾向 |

| 自賠責基準 | 法律で定められた最低限の補償 | 最も低額 |

| 任意保険基準 | 各保険会社が独自に設定 | 自賠責基準と同程度か多少高い程度 |

| 裁判所基準(弁護士基準) | 裁判例を基にした基準 | 最も高額 |

被害者が適正な慰謝料を受け取れるかどうかは、どの基準で計算されるかによって大きく左右されます。ここでは、それぞれの基準について解説します。

自賠責基準

自賠責基準とは、すべての自動車に加入が義務づけられている自賠責保険によって定められた慰謝料の算定基準のことです。自賠責保険は「最低限の補償」であり、慰謝料の金額は3つの基準の中で最も低くなります。

等級や状況によって支払額の上限が決まっており、被害者にとって十分な補償とはいえません。そのため、実際には任意保険や裁判所基準による上積みが重要になります。

任意保険基準

任意保険基準とは、各任意保険会社が独自に設定している慰謝料の算定基準のことです。多くの場合、自賠責基準と同程度か、少し高めの金額が提示されますが、裁判所基準と比べると低額であることが一般的です。

任意保険会社は自社の支払いを抑えるために、言葉巧みに交渉してくるでしょう。そのため、提示された金額が適正かどうかを見極めることが重要です。

とはいえ、任意保険基準は明確に公開されていない場合も多く、被害者自身がその算定方法を正確に把握することは難しいケースがあります。

裁判所基準(弁護士基準)

裁判所基準(弁護士基準)とは、過去の裁判例をもとに裁判所や弁護士が使用する慰謝料の算定基準のことです。裁判所基準は3つの基準の中で最も高額となるもので、被害者が本来受け取るべき「適正な金額」に最も近いとされています。

例えば、入通院慰謝料では通院期間や日数に応じて詳細な金額が定められており、任意保険会社の提示額よりも数十万円から数百万円高くなるケースも珍しくありません。後遺障害や死亡慰謝料についても、裁判所基準を用いることで大幅に増額される可能性があります。

ただし、この基準を適用して慰謝料を獲得するためには、基本的に弁護士に依頼して交渉や訴訟を行う必要があります。

人身事故における慰謝料の計算方法と目安

人身事故における慰謝料の目安を知ることは、弁護士に依頼するかどうか検討する判断材料のひとつになります。ここでは、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類について、自賠責基準と裁判所基準の計算方法を解説します。※任意保険基準は一般的に公表されていません

インターネット上には簡易的に慰謝料を計算できるサイトもあるため、機会があれば利用してみてください。

(参考:交通事故の慰謝料計算機|交通事故問題に強い弁護士を探すならベンナビ交通事故(旧))

入通院慰謝料

以下は、入通院慰謝料の計算方法です。

【自賠責基準】

・計算式:「実治療日数×2」または「治療期間(日数)」のうち少ないほう×4,300円

・計算例:治療期間90日、通院30日の場合、「通院30日×2=60日」<「治療期間90日」であるため、60日が採用され、60日×4,300円=25万8,000円になります

【裁判所基準】

裁判所基準では、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称赤い本)」の別表に基づき金額が算定されます。骨折や脱臼などの重症のケガでは「別表Ⅰ」を参照し、軽いすり傷や打撲といった軽傷のケガでは「別表Ⅱ」を参照します。

「別表Ⅰ」

(単位:万円)

「別表Ⅱ」

(単位:万円)

例えば、軽いむちうちで3ヶ月通院した場合、自賠責基準だと25万8,000円(通院日数30日で計算)ですが、裁判所基準だと53万円です。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、等級(1級〜14級)に応じて相場が決まっています。以下は、自賠責基準と裁判基準の表です。

死亡慰謝料

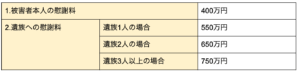

死亡慰謝料は金額が大きいだけあり、自賠責基準と裁判所基準では大きな差が生じます。以下は、それぞれの目安です。

【自賠責基準】

自賠責基準では、死亡した本人への慰謝料(一律400万円)と遺族への慰謝料を合算します。遺族への慰謝料は、請求権者の人数に応じて金額が異なります。

また、被害者に扶養している家族がいた場合は、上記に200万円が加算されます。

【裁判所基準】

被害者の属性(立場)や遺族構成によって金額が変動します。以下は相場です。

-300x57.png)

人身事故の慰謝料が相場よりも増額・減額するケースとは?

人身事故の慰謝料は、単に「入通院日数」や「後遺障害の等級」などで機械的に算定されるわけではありません。事故の態様や当事者の態度、被害者や遺族が受けた精神的苦痛の程度によって、相場よりも大きく増額・減額されるケースがあります。

被害者の立場としては、適切に事情を主張できるかどうかで金額が大きく変わる可能性があるため、知っておくことが重要です。ここでは、人身事故の慰謝料が相場よりも増額・減額するケースについて解説します。

増額するケース

慰謝料が増額するケースとして、以下が挙げられます。

・加害者の行為が悪質だった:ひき逃げや飲酒運転、スピード違反など

・加害者の事故後の対応が不誠実だった:自分の非を認めず謝罪をしない、一度も見舞いに来ないなど

・被害者やその家族が大きな精神的苦痛を被った:ケガや後遺症が原因で失業した、事故によって家族を失い、親族が精神疾患を患ったなど

減額するケース

慰謝料が減額するケースとして、以下が挙げられます。

・通院日数が少ない

・事故前から持病(既往症)がある

・被害者にも過失がある(前方不注意など)

・加害者からの賠償金以外に保険金や給付金を受け取った

人身事故で慰謝料以外に請求できるお金

人身事故では、慰謝料のほかにも実際に負担した費用や収入の損失を賠償請求できます。以下に代表的な項目を表で整理しました。

| 項目 | 内容 |

| 治療費・入院費 | 病院での診察・治療費、入院費、整骨院や接骨院での施術費など |

| 入通院交通費 | 通院・入院に必要となった電車代、バス代、タクシー代、ガソリン代など |

| 付添看護費 | 入院や通院時に家族や看護人が付き添った場合の日当や交通費 |

| 器具等購入費 | 車いす、松葉杖、義足、義歯、メガネなど、治療や生活に必要な器具の費用 |

| 家具等改造費 | 後遺障害に対応するための自宅改造費(段差解消、スロープ設置など) |

| 葬儀関係費 | 被害者が死亡した場合の葬儀費用、仏具代、法要費など |

| 休業損害 | ケガで働けなかった期間の収入減少分(給与所得者・自営業者・専業主婦も対象) |

| 逸失利益 | 後遺障害や死亡により将来得られるはずだった収入が失われた分 |

実際にどの項目が認められるかは事故の状況や証拠によって異なるため、領収書や診断書をしっかり保管しておくことが重要です。

人身事故〜慰謝料請求するまでの流れ

人身事故に遭った場合の対応や正しい流れを知っておくことで、スムーズに慰謝料請求ができるだけでなく、不利益を避けることにもつながります。ここでは、事故直後から慰謝料請求までの流れを順に解説します。

警察へ連絡

交通事故が発生したら、まずは安全を確保し、二次被害を防ぐことが最優先です。そのうえで、必ず警察に通報しましょう。警察が現場検証を行い、「交通事故証明書」が発行されます。この証明書は慰謝料請求に不可欠な書類です。

また、相手方の氏名・住所・連絡先・加入保険会社をその場で確認しておくことも大切です。

事故状況を記録する

事故の状況を後から正確に証明するため、現場の写真を撮影したり、車両の損傷箇所や道路状況を記録したりすることが大切です。可能であれば、目撃者に協力をお願いし、連絡先を聞いておきましょう。事故状況の記録は、過失割合や示談交渉で有利に働く場合があります。

保険会社へ連絡する

事故が発生したら、早めに自分の加入している保険会社に連絡しましょう。ただし、ケガがある場合は先に医療機関を受診することが優先です。その後に保険会社へ事故の詳細を伝え、担当者と連携しながら手続きを進めます。

医療機関を受診

ケガの程度が軽くても、必ず病院で診察を受けましょう。事故直後はアドレナリンの影響で痛みを感じにくい場合があり、後から症状が出るケースも少なくありません。診断書を取得しておくことで、慰謝料請求の際に重要な証拠となります。

後遺障害の申請をする

治療を続けても完治せず、症状が固定した場合には「後遺障害」の等級認定を申請する必要があります。等級が認められると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。申請手続きは複雑で、医師の診断書や検査結果など多くの資料が必要になるため、弁護士のサポートを受けるとよいでしょう。

保険会社と示談交渉

最終的に、保険会社と慰謝料を含めた損害賠償額について示談交渉を行います。ただし、保険会社の提示額は自賠責基準や任意保険基準に基づいた最低限の額であることが多く、被害者にとって十分な補償とは限りません。そのため、提示額が妥当かどうか判断するためにも、一度弁護士に相談することをおすすめします。

人身事故に遭ったら弁護士へ相談しよう

交通事故に遭った際、弁護士に相談することで慰謝料を増額できたり、煩雑な手続きを任せられたりなど、多くのメリットがあります。ここでは、弁護士に相談・依頼することで得られる主なメリットを解説します。

慰謝料を増額できる可能性が高い

弁護士に依頼する最大のメリットは、慰謝料を裁判所基準(弁護士基準)で請求できることです。保険会社の提示額は自賠責基準や任意保険基準に基づいており、裁判所基準に比べて大幅に低いケースがほとんどです。

弁護士に交渉を任せることで、適切な過失割合を主張でき、結果的に慰謝料が数十万円から数百万円増額されるケースも少なくありません。

後遺障害の申請をサポートしてもらえる

交通事故で後遺障害が残る可能性がある場合、等級認定の結果によって受け取れる慰謝料や逸失利益の額が大きく変わります。しかし、この申請手続きは複雑で、医師の診断書の書き方や必要資料の揃え方次第で認定結果が変わってしまうことも少なくありません。

弁護士は医学的な知見を踏まえて申請をサポートしてくれるため、適正な等級で認定を受けられる可能性が高まります。

治療費打ち切りに対応してもらえる

人身事故の被害者が治療を続けているにもかかわらず、保険会社から「これ以上は支払えません」と治療費を打ち切られることがあります。治療費を打ち切られると被害者が自己負担で治療を続けざるを得なくなり、経済的にも大きな負担となるでしょう。

弁護士に依頼すれば、打ち切りの不当性を保険会社に主張してくれるため、安心して治療を継続できる可能性が高まります。

治療に専念できる

事故後は、通院やリハビリに加えて、保険会社とのやりとりや書類手続きなど、精神的にも大きな負担がかかります。弁護士に依頼すれば、示談交渉や各種手続きをすべて任せられるため、被害者は治療に専念できます。

また、適切な通院頻度や診断書の取り方など、事故後の対応に関するアドバイスも受けられるため安心です。

弁護士費用特約を活用すれば原則として自己負担が0円になる

「弁護士に依頼すると高額な費用がかかるのでは」と不安に思う方も多いでしょう。しかし、自動車保険や火災保険、傷害保険などに付帯できる「弁護士費用特約」を利用すれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、実質的に自己負担が0円になる場合があります。

自分や家族が加入している保険に特約が付いているかどうか、一度確認してみるとよいでしょう。

交通事故での弁護士特約の使い方については、以下の記事を参考になさってください。

参考記事:交通事故における弁護士特約の使い方|3つの手順を簡単に解説

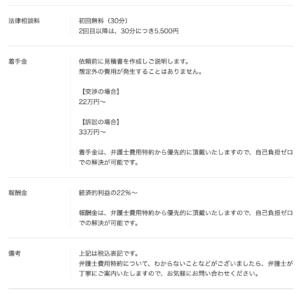

人身事故を弁護士に依頼した場合の費用

弁護士費用は、基本的に相談料・着手金・報酬金・実費で構成されています。

・相談料:法律相談時に発生する費用

・着手金:案件に取り組むために最初に支払う費用

・報酬金(成功報酬):示談や裁判などで解決した場合の費用

・実費:郵便代や交通費、書類取得費用など

弁護士費用特約を利用すれば、300万円程度までの弁護士費用が保険会社から支払われるため、自己負担なしで依頼できるケースもあります。弁護士費用の目安として、以下の「田渕総合法律事務所」の料金表も参考にしてみてください。

人身事故はいつ弁護士に相談したほうがよい?

人身事故に遭った場合、弁護士に相談するタイミングは「できる限り早く」が基本です。事故発生直後から相談することで、証拠の収集や医療機関での適切な対応、保険会社とのやりとりを有利に進められます。特に以下の場面では、早期に弁護士へ相談するとよいでしょう。

・保険会社から提示された示談金額が低いと感じたとき

・治療費の打ち切りを迫られたとき

・後遺障害が残りそうなとき

・過失割合に納得できないとき

示談成立後は原則としてやり直しができないため、保険会社の提示額にサインする前に弁護士へ相談することをおすすめします。

人身事故に遭った際の弁護士選びのポイント

交通事故の案件を依頼する際は、「どの弁護士に依頼するか」で解決のスピードや慰謝料の額が大きく変わる可能性があります。ここでは弁護士を選ぶ際のポイントを解説します。

解決実績が豊富か

交通事故の解決実績が豊富な弁護士は、過去の判例や示談の傾向を踏まえた交渉が可能です。複雑な過失割合の判断や後遺障害等級認定にも柔軟に対応でき、スムーズな解決につながります。

初回相談時に弁護士費用や見通しをきちんと説明してくれるか

初回相談では、弁護士費用の仕組みや、どの程度の慰謝料が見込めるかを明確に説明してくれるかどうかが重要です。費用や見通しをはっきり提示してくれる弁護士であれば、後から予期せぬ追加費用が発生するリスクも避けられ、安心して依頼できます。

親身に寄り添って対応してくれるか

法律的な知識や実績だけでなく、弁護士との相性も大切です。相談者の話を丁寧に聞き、疑問に誠実に答えてくれる弁護士であれば、精神的にも安心して任せられます。被害者の立場に寄り添った対応をしてくれるかどうか、相談時に見極めましょう。

人身事故は「田渕総合法律事務所」へご相談ください

人身事故でお困りの際は、田渕総合法律事務所へご相談ください。当事務所は堺東駅から徒歩5分の好立地にあり、土日祝や夜間も対応可能です。また、数多くの交通事故案件を解決に導いてきた実績があり、依頼者に有利な結果を獲得してきました。例えば、以下のような事例があります。

・後遺障害11級7号の認定を得て、約2,300万円の慰謝料を獲得

・ほかの弁護士に断られた交通事故案件で後遺障害14級が認定され、総額約500万円の慰謝料を獲得

・交渉で請求どおりの慰謝料(約1,200万円)を獲得

当事務所は依頼者一人ひとりに寄り添い、適切な慰謝料を受け取れるよう全力でサポートいたします。人身事故に遭われたら、まずはお気軽にご相談ください。

交通事故の解決事例:「交通事故」に関する解決事例

田渕総合法律事務所プロフィール:田渕 大介弁護士 田渕総合法律事務所 | ココナラ法律相談

まとめ

人身事故による慰謝料は、治療費や通院費だけでなく、精神的苦痛や将来の生活への影響に対しても請求できます。しかし、保険会社の提示額は低く見積もられていることが多く、適切な金額を受け取るためには弁護士のサポートが不可欠です。

人身事故に遭った直後から示談交渉まで、どの段階でも弁護士のサポートは大きな力になります。特に慰謝料の増額や後遺障害認定では、弁護士の有無が結果を大きく左右します。安心して治療に専念するためにも、そして正当な慰謝料を受け取るためにも、できる限り早い段階で弁護士へご相談ください。